Pour enregistrer le pdf : cliquez ici

Dialectique du Moi et morphologie du style dans l’art Henry Maldiney

INTRODUCTION

Dimensions de l’œuvre d’art et dimensions du Moi

Le Moi “pontifex oppositorum”, bâtisseur et franchisseur de ponts entre des opposés, bâtit d’abord son propre pont intérieur. La première faille qu’il ait à franchir et de laquelle dépendent toutes les autres est celle qu’il est. Elle constitue une ligne de fracture et de partage correspondant à la diffraction du Moi selon deux plans de présence que l’analyse du destin nomme destin-contrainte et destin-choix. Selon le premier, le Moi n’est que pulsion, c’est-à-dire nature. Selon le second seulement il ex-iste au sens strict et plein du mot : il existe à s’anticiper soi-même à travers sa constitution pulsionnelle, qu’il outrepasse de tout le possible qu’ouvre en elle cette précession de soi. C’est à partir de cette issue qu’il s’origine. Reprenant en sous-œuvre ses constituants pulsionnels, le Moi en fait les intégrants de son destin et se constitue en passion sous eux ou en action sur eux, selon son choix destinal. Qu’il la franchisse ou non, il donne sens à la faille : un sens direction de la nature à la liberté.

Au paradoxe du Moi fait écho — en sens inverse — le paradoxe de l’œuvre d’art. Elle aussi n’existe qu’à franchir la faille qu’elle ouvre en elle, en réalisant, dans l’évidence de son apparition, l’impossible passage de la liberté à la nature. “La beauté de l’art, dit Kant, consiste en ceci : que nous avons conscience que c’est de l’art et qu’il offre cependant l’apparence de la nature.” “C’est de l’art” : cela veut dire que l’œuvre est un ouvrage. Mais une œuvre est plus qu’un ouvrage. Elle exige et elle excède l’opération qui la produit. Celle-ci est un acte de liberté. Or l’œuvre se présente comme une “objectivité” qui dépasse le côté subjectif de l’activité consciente et libre, Nous pouvons bien suivre en elle les sentiers de sa création, Mais ce sont des Hölzwege qui ne débouchent jamais sur la surprise de sa manifestation, sur cette clairière qu’est l’œuvre s’éclairant à sa propre lumière. Une œuvre se donne toujours dans un moment apparitionnel, dont la reconnaissance libre de tout préalable, de tout possible, se produit en nous sur le mode du saisissement (Ergriffenheit).

Ainsi cette œuvre du Moi comporte deux moments contradictoires entre eux, dont le Moi subit Le partage : une production consciente et libre, un produit inconscient dans la nécessité rayonnante duquel l’activité du Moi producteur s’achève et disparait. Or les deux coincident dans l’existence de l’œuvre, pour le Moi.

Quel Moi ?

Celui-là même en qui l’œuvre rayonne, le nôtre, qui embrasse dans la même intuition simple l’activité consciente du Moi artiste et l’objectivité inconsciente qui la saisit. Dans notre coprésence à l’œuvre, nous sommes la conscience de soi des deux : du Moi conscient et du Moi inconscient et de leur identité. Fascinée par l’évidence de cette impossible identité d’une liberté métamorphosée en nature, notre conscience est toute de saisissement. Et c’est en nous que le Moi artiste est saisi par son œuvre, ravi en elle, c’est-à-dire enlevé à soi et heureux. Le Moi est surpris, pris au-dessus de lui-même, “ravi, dit Schelling, par cette union dans laquelle il voit en quelque sorte le don gratuit d’une nature supérieure qui grâce à lui a rendu possible l’impossible”, “Cette identité inaltérable… qui ne rayonne que dans le produit est pour le produisant ce que pour l’agissant est le destin, c’est-à-dire une puissance obscure et inconnue qui introduit l’achèvement ou l’objectivité dans l’œuvre incomplète de la liberté. Cette force incompréhensible qui, sans notre liberté et même contre elle, introduit l’objectivité dans la conscience, est caractérisée par le concept obscur de génie.” .

Ainsi l’art, selon Schelling, repose sur deux activités distinctes, l’une consciente, l’autre inconsciente, mais unies dans une inaltérable identité qui est l’œuvre même. C’est là une affirmation à la fois audacieuse et facile qui n’a que la valeur d’une esquisse provisoire : l’expérience esthétique exige en effet que le sens de cette opposition et de cette union soit rectifié.

“L’objectivité” propre à l’œuvre d’art n’est pas celle de la chose et dément le postulat de Schelling : “il est impossible que rien d’objectif, rien de ce qui est requis ici soit créé avec conscience”.

Ce que Schelling nomme “l’objectivité” de l’œuvre et qui est — plus radicalement -— sa réalité, s’impose à nous, comme tout réel, dans une rencontre. Toute rencontre est rencontre d’un autre, d’une altérité ; et c’est en cela qu’elle est le milieu de l’épreuve de réalité. Car le réel est toujours ce qu’on n’attendait pas et dont l’avènement dans la rencontre est un miracle d’étonnement. Mais l’altérité de l’œuvre d’art, dans sa manifestation rayonnante et requérante, a ceci de spécifique et de paradoxal qu’elle est une altérité transparente, et non pas opaque comme celle de la chose. Ce n’est pas à dire que cette transparence soit totale ni fixe. Car l’œuvre d’art n’est pas une totalité et la communication que nous avons avec elle est oscillante. Le propre de la perception esthétique est de n’être pas intentionnelle. Les structures constitutives de notre présence à elle et, à travers elle, à tout — à commencer par celles de notre espace moteur — sont les structures mêmes de l’œuvre. Notre ouverture à l’œuvre d’art est une coprésence à base de participation. Elle met directement en cause la question indivisiblement ontologique et éthique qui est la plus fondamentale de l’existence — celle du rapport de l’ipséité et de l’altérité.

Or ce rapport comporte en lui-même une ambiguïté essentielle ou plutôt existentielle qui détermine l’oscillation que nous avons dite. Elle se présente dès le plus humble sentir sous la forme de cette question : :

Suis-là où je vois ? Ou vois-je là où je suis ?

Dans ce doute sensible, comme l’appelle V. Von Weizsäcker, s’exprime, dès le niveau du contact (1), l’ambiguïté de toute communication et de toute rencontre. Or ces deux possibilités entre lesquelles le Moi hésite au sujet de son lieu d’être sont exactement celles que lui ménage, dans le système de Szondi, la diffraction selon deux plans d’existence, l’un projectif (noté p-), l’autre inflatif (noté p +), de cette puissance moïque d’être, de cette expansion égodiastolique, que la Ich-Analyse nomme : la dimension p.

Laissons un instant de côté cette diffraction pour remonter à la source, à l’égodiastole encore indivise, au p absolu, au p racine, dont Szondi fait la condition de toute création. Interrogeons-nous sur la conscience égodiastolique elle-même, en deçà de sa double valence ultérieure. Cette conscience centrifuge du Moi est une conscience dans laquelle et par laquelle le Moi ne se possède pas. Elle n’est pas conscience possessive de… ni conscience objective de… soi. Et ce qui dans une œuvre dépend d’elle participe de son statut : d’où le caractère impossessible et inobjectivable de l’œuvre d’art comme telle.

Mais le Moi se dissiperait dans son épanouissement à l’infini si à cette ouverture ne s’opposait, en lui, une tension fermante, systolique, que Szondi nomme la dimension k.

“L’Egosystole est le besoin de limiter et de restreindre le champ du Moi qui tend à une expansion illimitée. Elle est la contrefonction complémentaire de l’égodiastole, qui par cette restriction assure l’unité et la santé du Moi. Elle constitue une prise de position à l’égard de l’élargissement du Moi.” Brah man-Atman sont liés dans l’aspir et l’expir.

La conscience égosystolique est conscience de…, conscience possessive et objective de soi, d’un soi dont elle assure la fermeture et la finitude en lui donnant corps, en particulier dans l’acte de faire œuvre. De la dimension k dépend le second moment constitutif de l’œuvre d’art, celui que désigne le mot art, au sens de technique et de savoir-faire.

Aux deux dimensions p et k du moi selon Szondi répond, dans le mot grec qui nomme l’art, l’accouplement explicite d’abord, puis sous-entendu, de ces deux termes : mousikè et technè Le premier procède de la racine men/mne qui désigne la pensée comme excitation spirituelle jusque et y compris le délire (mania). Le second est analogue, dans l’ordre du faire, à ce qui est, dans l’ordre de la pensée, mais d’un autre type de pensée, experte à assembler (racine Ar ; cf. grec arithmos : nombre, arthron : jointure, articulation, et latin ars), le logos qui précisément recueille et entrelace.

Nous avons pris les dimensions p et k dans leur sens indivis, radical, absolu. Venons-en maintenant à leur dualisme interne. Considérons la diffraction de la dimension p en p- et p +, c’est-à-dire la diffraction de l’aspiration diastolique du Moi en allo et en auto-diastole, Le Moi répartiteur de la puissance d’être peut vouloir être tout, c’est-à-dire soi et l’autre et l’unité des deux ou, au contraire, conférer la toute-puissance à l’autre, toute-puissance à laquelle cependant il a part, en vertu de son union avec lui. De cette alternative, Hölderlin a donné la formule et il a noté en même temps l’oscillation d’un terme à l’autre, que provoque en nous le reflet de l’unité diastolique originaire:

“L’homme aimerait être à la fois en tout et au–dessus de tout” (2).

“Nous avons tantôt l’impression que le monde est tout et nous rien, tantôt au contraire que nous sommes tout et le monde rien” (3).

Ce “ou bien. ou bien…” est tellement décisif pour le style d’un art, qu’il détermine dans l’œuvre poétique de Hölderlin un état critique, dont elle est l’éclatement — le même qui constitue le pathos de son existence — et dont il ne pouvait franchir la faille — ici et là — que dans la déchirure ou le bond.

Il l’a si bien reconnu qu’il en fait dans ses commentaires d’Œdipe-Roi et d’Antigone le ressort de la tragédie : “La puissance du tragique repose principalement sur ceci : que ce qu’il y a de monstrueux dans la manière dont le dieu et l’homme s’accouplent et dont, toute frontière abolie, la puissance panique de la nature et le tréfonds de l’homme deviennent un dans la colère est effectivement compris par le fait que cette union illimitée se purifie par une séparation illimitée.”

Comprendre ici, c’est entendre et voir : le spectateur tragique apprend et comprend par l’épreuve, sous une forme sensible. Ce drame éthique s’exprime par le style de l’œuvre. C’est la vague inflative du désir d’être tout, de représenter à soi seul l’unité sans défaut de l’esprit, qui se fait entendre à travers le langage tout contraire du déchirement. Et celui-ci constitue le “caractère artistique” de la tragédie. Cependant à l’arrière-plan de la tragédie, comme de la conscience du spectateur et du poète tragiques, veille “l’esprit” du poème, également opposé à cette union et à cette séparation illimitées et qui, entre elles, introduit la dimension de la proximité. Le style du dialogue tragique est fait de prises de positions contraires ; et le conflit des mots manifeste la nécessité du partage. La diffraction de la dimension k en position affirmative (k +) et en position négative (k-) intervient donc ici d’une manière aussi expresse que celle de la dimension p. Bien que l’acte de faire œuvre exige nécessairement la fonction k + du moi opératif, il n’en faut pas conclure que la négation k- soit exclue de la création. Car celle-ci ne se limite pas à l’exécution.

Nous commençons à entrevoir comment les quatre radicaux du Moi (projection, inflation, introjection, négation) sont impliqués dans la constitution d’une œuvre d’art. Mais la correspondance entre les structures du moi et les structures poétiques serait au sens propre hasardeuse si elle ne reposait sur l’isomorphisme de deux dialectiques.

Pas plus que l’existence, la poésie n’est un divertissement. Elle ne souffre pas la distraction d’une seule de ses formes. Chaque poème n’existe qu’à être le corps vivant de ce que Hölderlin a justement nommé le Moi poétique.

Le Moi poétique n’est pas le Moi subjectif et unilatéral du poète. Il n’est présent en lui qu’à titre d’exigence, comme une hypothèque que l’esprit a sur son existence. Chaque forme d’existence est une passion de l’esprit qui s’éprouve unilatéralement en elle comme unité intégrale encore à réaliser. Or il ne se réalise qu’à travers le déchirement de cette unité. Le poète ne s’est rendu maître de l’esprit, dit Hölderlin, que “s’il a reconnu qu’un antagonisme inévitable surgit entre l’exigence la plus originelle de l’esprit, celle de communauté, de simultanéité unitaire de toutes les parties et cette autre exigence qui lui commande de sortir de soi, de se reproduire en lui-même et dans l’altérité, par une belle progression”. Car c’est cet antagonisme qui le maintient et l’entraîne sur la voie de la réalisation. Les parties entre lesquelles il se divise sont en quelque sorte les organes souffrants dans lesquels seuls le Moi peut se ressentir lui-même et à travers lesquels il parvient à réaliser effectivement son unité. Il se conquiert en intégrant tous ses moments.

Dans le langage et au sens de Szondi le Mot poétique est le “Moi intégré”. La formation du Moi poétique implique une dialectique de l’intégration dont l’articulation varie selon la situation initiale du Moi subjectif du poète : à la diversité des voies qui en résulte répond la différence des genres poétiques et, à travers eux, des styles de la poésie. La morphologie poétique s’éclaire directement à la dialectique szondienne du Moi.

Ce n’est pas de la poésie pourtant qu’il sera question dans cette enquête, mais des arts plastiques, ou plutôt de la peinture. Nous chercherons à voir comment la morphologie des styles exprime différentes formes d’intégration du Moi. L’intégration du Moi relève en dernière analyse, de la dialectique qui donne sens existentiel à toutes ses mutations : celle de l’avant-plan et de l’arrière-plan (*).

CLIVAGES ET DIALECTIQUE DU MOI DANS L’ACTIVITE ARTISTIQUE DE L’HOMME PSYCHOTIQUE

Nous commencerons par interroger sur leur genèse quelques productions picturales de malades mentaux parce qu’ici la nudité des circonstances permet de discerner, dans la dialectique du Moi, le moment crucial où se décide l’avènement d’une œuvre et parfois d’un style.

Activité artistique et retournement du Moi

Le Moi est toujours en tension, en raison du cinétisme propre et des oppositions mutuelles de ses radicaux ; en raison surtout et à proportion de cette précession de soi qui les transforme en s’anticipant à travers eux, multipliant les moments critiques de vide ou d’hyper-conscience, de vertige ou de décision. Mais, de toute manière, le Moi est soit entièrement intégré soit clivé. Dans le premier cas, tous ses radicaux constitutifs agissent ensemble à l’avant-plan à titre d’intégrants actuels (Sch : k + p +). Dans le second, certains d’entre eux seulement sont cliniquement agissants et forment ensemble le profil d’avant-plan du Moi ; les autres, séparés des premiers par clivage, mais non pas abolis, forment ensemble le profil complémentaire du premier et constituent l’arrière-plan virtuel du Moi (*). A tout changement dans le profil d’avant-plan répond un changement corrélatif de l’arrière-plan.

Parmi ces changements il en est un particulièrement remarquable : l’inversion totale des deux profils. Comme sur une scène tournante (l’image est de Szondi), ce qui était en scène passe dans les coulisses et ce qui était en coulisse entre en scène : avant et arrière-plans se substituent l’un à l’autre. Ce renversement s’observe avec une netteté particulière lors de l’activité artistique de certains malades, au point de coïncider avec elle. Un médecin de l’hôpital psychiatrique de Saint-Egrève m’a présenté une fois une série de tableaux peints par un malade qu’on aurait pu choisir comme paradigme d’une peinture de schizophrène, tant s’y montraient à l’état pur certaines structures caractéristiques : ordonnance centripète, prévalence de la forme, limites unilatérales, fermeture, couleurs de superficie. Or l’auteur en était un épileptique. Il se mettait à peindre — et précisément de cette manière — dans les moments que l’observation clinique avait appris à reconnaître comme annonciateurs de la crise et, lorsqu’il peignait, la crise n’avait pas lieu. Dira-t-on que l’acte de peindre est un substitut ou un équivalent de la crise épileptique ? C’est presque ne rien dire. Pour comprendre cette équivalence il faut comprendre la valeur de la crise et la valeur de l’acte, et situer ces moments dans le procès articulé du Moi.

C’est ici qu’à travers le clivage du Moi, l’inversion de l’avant-plan et de l’arrière-plan se révèle décisive. Parmi les différentes organisations fonctionnelles du Moi, il en est une où les deux formes d’existence séparées par clivage sont respectivement celle du Moi possédé, inflatif : Sch 0 + et celle du moi paroxysmal, constituée par la triade : Sch + — comprenant la projection, l’introjection et la négation, qui “vient le plus souvent relayer la possession et ce sous la forme clinique de l’échappée épileptiforme…, du petit mal rétro-pulsif ou encore sous forme de crises d’épilepsie essentielle” (4). La situation du malade dont nous parlons est symétrique. Lorsque le danger de possession inflative tend à occuper l’avant-plan du Moi, il n’est pas évacué de la conscience des besoins au profit d’une forme d’existence paroxysmale, disparaissant elle-même dans la crise. Mais il trouve son accomplissement et sa satisfaction dans une activité esthétique créatrice de formes, dont le style n’a rien à voir avec celui des peintures typiquement “épileptiques”, Celles-ci sont caractérisées par la proximité sans co-présence de masses ou d’éléments obstinés à soi, fermés sur soi ou explosant en eux-mêmes, qui ne communiquent pas les uns avec les autres de l’intérieur de chacun, mais sont attachés l’un à l’autre par le lien d’une couleur dense, presque agglutinante. Étrangères à ce régime pictural, les peintures du malade de Saint-Egrève tendent — et non pas hasard (5) — aux structures stylistiques de l’abstraction.

De ce que l’inversion du clivage du Moi coïncide ici avec une activité formatrice, on ne saurait conclure que d’un homme — malade ou sain — le retournement du Moi fait un artiste. Cela pour deux raisons. D’une part ce retournement n’est qu’un moment partiel de la dialectique intégrale de l’avant et de l’arrière-plans. Ce moment visible, “autoptique”, ne doit pas nous masquer le procès d’ensemble sous-jacent. D’autre part toute forme n’est pas artistique, tout ouvrage de peinture n’est pas une œuvre d’art et la confusion des deux mène à une équivoque qui, loin de se résoudre, se condense sous forme de compromis dans l’expression banale “d’art pathologique”.

La question errante de “l’art pathologique”

Avant de parler “d’art pathologique”, et pour en parler judicieusement au point peut-être de n’en plus pouvoir parle il faut avoir égard à quelques évidences que voici : pas plus qu’il ne suffit d’être malade pour être artiste il ne suffit d’être bien portant ; et pas davantage il ne suffit d’être artiste pour être malade ni pour être bien portant. Toutefois, malgré la solidité de ce carré d’évidences, il peut s’y produire une faille : il peut suffire d’être artiste pour être bien portant dans le moment même du faire-œuvre. “Se bien porter” signifie alors : réussir à se porter soi-même ou, tout au moins, à se soulever jusqu’à soi.

La question de ce soi est celle de “l’homme dans la maladie” (6). Elle tient en trois mots : “Qui est malade ?” — question qui fait question. “Qui est malade ?” peut vouloir dire : “Qui est à considérer comme malade ? Quels traits symptomatiques communs permettent de le définir, à la façon dont un ensemble de prédicats détermine un sujet, le coup d’état logique consistant à l’identifier intégralement à ces prédicats devenus son essence. “Répondez “présent !”, malades, à l’appel de vos symptômes. Mais, vous, vous êtes absents.” Absorbé dans un système de prédicats nosologiques, le sujet malade se résorbe dans la maladie. Le regard des autres l’oblige à s’identifier à son état, qui est celui de sujet de la loi pathologique, dont la psychiatrie est le législateur. C’est contre un tel “faire passer pour… ” que le Président Schreber luttait de toute la force de son délire.

Mais demander : “Qui est malade ? “ peut avoir un autre sens : qui est ce malade ? cet homme malade ?.. à qui cet événement bouleversant survient.

De ces deux qui, lequel est l’auteur de l’œuvre ? Et si les deux s’y rencontrent quels rapports entretiennent-ils ?

Là où il y a œuvre, le second toujours transcende le premier, même si son émergence est précaire et intermittente. Au reste cette transcendance s’atteste à un premier niveau, dans le délire. Il en est en effet l’exercice et l’expression. C’est d’elle qu’il tient son sens et sa possibilité. Le délire est un combat du Moi en vue de l’existence, en vue de maintenir une certaine précession de soi pour échapper à l’enlisement de sa propre possibilité, livrée à la surpuissance impuissante d’un destin de sens nul et à la conscience fatale “d’être fait”, “d’être pris” par un autre ou les autres ou par l’anonyme altérité.

L’effort pour être soi à travers une présence en échec d’elle-même est inscrit dans le langage délirant. Sans doute porte-t-il atteinte à la langue commune. Mais comment la langue commune pourrait-elle devenir la langue d’un monde en marge du monde commun ? Comment surtout le pouvoir-être d’un homme menacé dans son ipséité pourrait-il tenter de se faire jour, dans un dire absolument sien, au moyen des concepts et des catégories de la langue ordinaire de communication, qui répugne, par construction, à l’expression du singulier ?

À cet égard la situation du délirant est analogue à celle du poète. Dans un poème les mots ont une autonomie qu’ils n’ont jamais dans une phrase de prose. En chacun d’eux, au moment qu’il entre en phase dans la séquence poétique, s’articule le monde, dont il est en cet instant le prédicat. Et chaque mot tour à tour devient le prédicat de ce prôton hypokeimenon, de ce sujet primitif, qu’est l’étant dans son ensemble, éprouvé et révélé sur le fond d’une situation focale, qui peut d’ailleurs consister dans l’épreuve de l’insignifiance et de la glissade à l’abîme de tout l’étant.

De même chaque mot de la parole délirante est le prédicat inchoatif de ce sujet primitif, de cet éternel sous-jacent, qu’est l’être au monde du malade ; et il est en même temps une détermination limitative de celui-ci, à titre de sujet momentané et partiel.

Le poète et le délirant font violence à la langue. Tandis que dans nos idiomes l’acte de langage tend de plus en plus à demander moins à soi-même et davantage à ce que la langue lui apporte de préconstruit, eux tendent au contraire à réduire la part de l’institué et du légal et à accroître celle de l’alégal et de l’improvisé. Au niveau de l’existence commune, le pensable est, selon l’expression de G. Guillaume, une “intégrale potentielle” fixée dans la langue comme système d’unités disponibles. Mais pour le poète et le délirant les mots sont en rupture de contrat. Rendus à l’état naissant d’une parole jusque-là presque inouïe, ils sont les organes d’une “lucidité puissancielle” laquelle éclate parfois dans la fulguration d’une parole de schizophrène.

Or cette “ressource” de l’expression, que la langue n’offre ’à être forcée, les formes graphiques, plastiques ou picturales l’offrent d’elles-mêmes. Ne constituant pas des unités distinctives préalables, la part d’institué y est au minimum, elles se prêtent à l’expression d’un monde — ou d’un être au monde — singulier, aberrant ou unique, ainsi qu’en témoigne en fait la vie des formes dans l’existence psychotique. En deçà de toute pathologie, l’existence d’un psychotique possède une dimension pathique authentique (c’est-à-dire proprement sienne), dont les formes esthétiques sont l’unique logos.

La raison de ce privilège est claire : les articulations d’espace et de temps que sont les formes sont conservées alors même que toute capacité de discours a disparu, ne laissant derrière elle que la capacité plus fondamentale du mot surgissant, de ces “mots de puissance ” (Machtwürter), comme dit si juste ment une malade de Jung. Encore la charge thymique, la tonalité, la climatique propres à chaque ligne, surface, tension spatiale, couleur, texture, etc., sont-elles plus primitives que celles du mot. Ces “moments” sont des voies de communication symbiotique avec un fond de monde auquel nous sommes liés originairement dans l’acte surprenant de notre propre advenir.

C’est ici que l’esthétique vient éclairer la pathologie en l’obligeant à un discernement qui constitue sa tâche la plus importante. La question classique des rapports entre la maladie et l’art est en effet inauthentique et vaine, tant qu’elle laisse dans l’oubli la question — seule décisive — du rapport de quelqu’un avec lui-même à travers l’art et la maladie. Sans doute y a-t-il des constantes formelles correspondant à des structures pathologiques communes. Il y a par exemple une horreur schizophrénique du vide qui s’accompagne souvent d’un maniérisme ornemental destiné à occulter et le vide et l’horreur. Défense compréhensible : du vide peut surgir n’importe quoi. Or ce n’importe quoi n’est juste ment pas n’importe quoi. Seule l’occasion est laissée au hasard. Mais c’est toujours le même qui menace, sous la forme sans forme de l’indéterminé. Menace sans défaut, sans écart, sans hasard, car il n’y a pas de hasard pour une présence qui s’est prise dans sa propre étreinte. Qu’une telle situation se trouve astreinte, faute de possible, à un certain système de formes n’est pas pour sur prendre. Mais jamais d’un tel système on ne saurait déduire les formes qui, dans une œuvre, sont dimensionnellement constitutives de l’art. Celles-ci sont toujours surprenantes et la surprise qu’elles apportent avec elles est ce qu’il y a de plus opposé à tous les possibles monotones d’un monde sans hasard.

Mais qui s’oppose à cet engloutissement dans le toujours déjà-joué ?

Ce malade, cet homme qui, ayant à être, prend son origine de l’œuvre à faire.

Lui, dont le pouvoir-être est entravé, dont le projet existentiel est frappé de caducité par le poids de son être jeté, jeté à soi sans espace de jeu, se relève de cet échouage par l’acte de former des formes. Mais en quoi la constitution de ces formes a-t-elle partie liée avec un tel pouvoir ?

En ce que le rapport de l’homme malade à la maladie est le même que celui de la forme au formalisme. Et l’art est le terrain de vérité de ce rapport. “Le formalisme c’est la forme sans fonction”, dit Paul Klee, c’est la forme frappée d’inertie, qui n’est plus “Gestaltung”, forme en acte, en voie d’elle-même, À quoi fait écho Malévitch : “Chaque forme est libre et individuel. Chaque forme est un monde”. Parlant en biologiste, V. von Weizäcker fait la même distinction : “Il y a des lois de la forme, mais chaque forme est unique”. Ce qui vaut pour le vivant vaut a fortiori pour l’existant.

Toute forme (au sens large) comporte une dimension pathique qui décide — à même l’événement sensible qui se fait jour en nous — de notre mode d’ouverture au monde et à tout, et qui fait, par là-même, de tout sentir un ressentir. Mais seul devient artiste celui, malade ou non, qui éprouve ce ressentir à travers le pressentir d’une œuvre qui, en lui, est en souci de son essence. “Qui n’appartient pas à l’œuvre comme origine, qui n’appartient pas à ce temps autre où l’œuvre est en souci de son essence, ne fera jamais œuvre. Mais qui appartient à ce temps autre appartient aussi à la profondeur vide du désœuvrement où de l’être il n’est rien fait” (7).

Or là où un homme est dépris de l’étant, lequel est pour lui de sens nul (ainsi que le dit, sur le mode de l’aigreur, l’expression vulgaire : “je n’en ai rien à faire”), ce n’est pas ce désœuvrement subi qui l’introduit à ce temps autre, où il “appartient à l’œuvre comme origine”. Le mouvement est inverse. Nous le montrerons sur un exemple extrême : celui d’un malade radicalement absent au monde à qui son œuvre permet d’avoir lieu. Dans ces conditions particulièrement abruptes, on peut voir comment la dialectique de l’avant et de l’arrière-plans se trouve impliquée dans un processus d’intégration du Moi, dont les voies sont celles — stylistiquement définissables — du procès créateur d’une œuvre en souci d’elle-même et que l’être perdu entend comme un appel à soi.

L’intégration du Moi dans l’œuvre de Sylvain Fusco

Qui est ce malade ? Un certain Sylvain Fusco interné et mort (de faim en décembre 1940) à l’hôpital psychiatrique du Vinatier. Il est en même temps Sylvain Fusco dont une partie de l’œuvre picturale vient d’être exposée à Lyon.

Voici son histoire, présentée par le Dr Requet, celui qui de tous l’a le mieux connu et le seul pendant longtemps à l’avoir reconnu (8). “Fusco faisait le métier de sculpteur sur bois qu’il avait appris en regardant travailler son père. Il exécutait des travaux commandés par des patrons ébénistes ou par des fabriques de meubles. D’un caractère très doux, il travaillait très bien et donnait tout son salaire à la maison”.

Une histoire sans histoires et presque sans histoire.

“C’est à l’âge de 18 ans que cette existence d’artiste artisan, jusque-là paisible et familiale, subit une brusque déviation qui en changea complètement le cours et l’orienta vers le destin d’un antisocial anonyme et dangereux, soumis à l’enchaînement tragique du crime, du châtiment et de la psychose, avec pendant plus de 17 ans une éclipse complète de toute lueur artistique, et finalement de tout rapport humain.

Voici comment ces événements nous ont été racontés.

“Fusco aimait beaucoup la danse et fréquentait assidûment les bals et les dancings. C’est là sans doute qu’il fit la connaissance d’une jeune femme de mœurs légères, dont il s’éprit complètement (et qu’il voulait épouser : il en avait eu un enfant qui mourut en bas âge. Cette fille était d’une famille et d’un milieu suspects et n’avait pas bonne réputation elle-même). C’est (en tout cas) en la fréquentant que Fusco fut conduit à faire la connaissance de milieux et d’individus dangereux et à se confronter parfois avec des situations de violence. C’est ainsi qu’un soir il fut témoin d’une dispute entre l’amant de la sœur de sa maîtresse, c’est-à-dire son éventuel beau-frère, délinquant notoire, et un autre individu, à propos d’une femme. Fusco prit la défense du beau-frère et, malgré sa douceur naturelle, marqua durement son adversaire, La maîtresse de ce dernier, c’est-à-dire la femme qui avait été l’enjeu de la bagarre, avait, paraît-il, décidé de se venger et quand Fusco revint dans le bar le jour suivant, elle le prit à parti au cours d’une altercation violente et menaçante. Se croyant en danger, Fusco sortit un revolver, dont l’avait armé son beau-frère et fit feu sur la femme, la blessant mortellement. Arrêté, écroué, jugé, il ne fut condamné qu’à deux ans de prison, en raison de son âge et de circonstances atténuantes, sans doute ; mais à sa sortie du pénitencier, on l’envoya faire son service militaire aux bataillons disciplinaires dans le sud algérien, c’est-à-dire dans les fameux Bat’s d’Af. qui étaient en somme une espèce de bagne militaire.

“Nul ne peut mettre en doute que la terrible épreuve que Fusco dut subir par sa condamnation à la vie de bagnard et de bataillonnaire n’ait eu sur lui une profonde influence dépersonnalisante par la désocialisation complète que lui faisait subir ce milieu d’existence matriculaire, milieu de brimades, de discipline militaire absurde et de châtiments aveugles”. Condamné à 60 jours de prison parce que ses camarades lui avaient volé ses effets, il le fut une seconde fois parce qu’ils lui avaient mis des morceaux de couverture dans ses chaussures.

“Mis en cellule il entre dans un état de fureur aveugle et clastique et il démolit le matériel, acte de rébellion qui lui valut une rallonge de six mois de prison.

“C’est à partir de ce moment-là que Fusco ne réagit plus à cet univers de contraintes, de violences et d’injustices anonymes et absurdes que par un autisme impénétrable et définitif ; il cessa complètement de parler et d’écrire, en particulier à sa famille et persista dans cet isolement total jusqu’à sa mort : je ne l’ai pour ma part jamais entendu parler, sauf une fois d’une manière très brève, mais significative, comme nous le verrons.

“Après un mois de silence complet, son frère le rencontra par hasard, une nuit, errant dans Lyon, sans argent et sans papier… “Il n’est pas douteux que l’autorité militaire désemparée par ce mutisme rigide et infranchissable ne se soit débarrassée de lui comme d’un anormal indésirable en le réformant à 100 % et en le renvoyant dans ses foyers : l’autisme avait eu raison du commandement militaire.

“Recueilli par sa mère, Fusco persista dans ce comportement d’autisme inabordable pendant les 6 mois qu’elle le garda chez elle, toujours muet, apragmatique et oisif, entrant et sortant sans but, restant des semaines au lit où il renversait ses aliments. Sa mère inquiète de cette conduite étrange n’eut d’autre solution que l’internement. Il eut lieu dramatiquement le 9 avril 1930. Le certificat médical fait état “d’aliénation mentale, caractérisée par un état de démence précoce avec stéréotypies, attitudes provoquées, catatonie, incohérence des idées et des actes, impulsions violentes et menaces au cours de petites périodes d’agitation”. De fait Fusco passa le reste de son existence dans un pavillon d’agités.

Le Dr Requet qui connut Fusco à partir de 1935 considère que sa psychose a débuté au bagne militaire et constate qu’elle “s’est manifestée symptomatiquement dès le début par un autisme infranchissable et définitif”. Fusco est devenu l’absolu Étranger et le diagnostic du Dr Requet est celui de négativisme catatonique.

Or voici qu’à partir de 1935, au cours de deux périodes séparées par un intervalle de six mois, Fusco produit une œuvre. De la première période une note du Dr Requet écrite le 15 juin 1938 a consigné le souvenir. “A commencé à peindre sur les murs en 1935, en 3 bis (9), au moment où il était le plus sale, le plus impulsif, le plus démentiel. À ce moment-là il peint des sexes de femmes énormes, stylisés, en blanc, rouge et noir. Peu à peu… il en diminue le format et y ajoute toute espèce de motifs décoratifs, extrêmement élégants. Toute tentative d’entrer en communication avec lui est impossible : autisme et négativisme absolus. Un essai de le faire dessiner en présence du médecin échoue complètement. Un essai de lui donner du matériel pour peindre échoue complète ment aussi : il jette les crayons dans la cour et ce sont finale ment les autres malades qui s’en emparent. Il continue à peindre les mêmes modèles, de plus en plus décoratifs, sur les murs, jusque vers le milieu de 1937 ; puis s’arrête pendant six mois, et recommence à peindre, mais d’une manière totale ment différente et beaucoup plus riche : il fait alors de véritables tableaux, pour lesquels il emploie maintenant comme couleurs le blanc, le noir, le rouge, le vert et même le violet. Il fait d’habitude un fond vert ou brun. Le vert est fait avec des feuilles d’arbres ; les autres couleurs proviennent de morceaux de pierres qu’il trouve en grattant le sol”.

Cette activité aboutit dans le courant de 1938 “à l’étincelante et mystérieuse production artistique, au cours de laquelle je pus le convaincre de peindre sur le matériel que je lui offris. Ce fut alors une brève période d’une furieuse productivité, car il continuait à peindre sur les murs aussi bien que sur le papier, sans arrêt, recto-verso, pour ne pas avoir à faire attendre l’inspiration qui le dominait. C’était fantastique, car on avait l’impression qu’il dépassait son autisme et nous entretenait de ses visions fabuleuses par ce grandiose monologue muet qu’il n’interrompit qu’une seule fois, en me disant, un jour où je m’étais arrêté devant son œuvre et où il n’avait pas fui, et en s’adressant gentiment à moi : “c’est joli, ça”. Ce fut tout et ce fut la seule fois où j’entendis sa voix”.

Pourtant la situation pathologique endurée par Sylvain Fusco est l’une des plus contraires qui soient aux conditions qu’exige quelque chose comme une œuvre. Le négativisme d’un catatonique lui barre en effet l’accès et à l’en deçà et à l’au-delà de l’horizon du monde ou — pour parler avec Nietzsche — au “Diesseits” et au “Jenseits”, c’est-à-dire au monde de la réalité empirique, objet de conscience possessive et à un monde ouvert au vouloir-être du Moi par-delà le Bien et le Mal du premier, et transcendant toute donnée actuelle.

Comment alors a-t-il pu faire œuvre ?

La dialectique szondienne du Moi se montre ici supérieurement éclairante.

Des quatre radicaux ou fonctions élémentaires ou dimensions du Moi (projection : p -, inflation : p +, introjection : k +, négation : k -), seule, dans la situation catatonique, la négation est actuellement agissante et sous une forme accentuée. Le profil catatonique est : Sch k-! p0

Le Moi est le répartiteur de la puissance, du pouvoir-être (p) dont l’épreuve est inséparable de celle de l’être-là. p 0 signifie que le Moi a évacué de la conscience des désirs des aspirations antagonistes incompatibles entre elles et par là dangereuses. Plus exactement il a bloqué toute voie d’orientation vers cette conscience. Il se fait absent, se met pour ainsi dire hors d’être, en mettant hors-jeu les deux dimensions p + et p -, constitutives de soi, et par là il se rend possible l’impossibilité de prendre conscience de ses pulsions soit directement sous forme inflative (où il serait lui-même ces contraires) soit indirectement en les projetant sur un autre, soit d’une troisième manière en intégrant l’un et en projetant l’autre. Ces pulsions sont extrêmement puissantes et leur répression exige une prise de position négative également puissante, c’est-à-dire renforcée : k-! ou k- !!

La négation ne porte pas seulement sur les fonctions inflative et projective mais aussi sur l’introjection qui constitue le pont vers le monde, le pont entre le monde intérieur et le monde extérieur. Ainsi le Moi catatonique est exclu à la fois de son être et de l’avoir, de tout épanouissement expansif de soi et de toute maîtrise du monde empirique. Il est au seuil de l’autodestruction. Il est en tout cas dans le vide. D’où la prédilection de Sylvain Fusco pour les espaces vides, déserts, où il peut rester sans rencontre.

Loin de chercher des accommodements pour expliquer par une “fuite” la possibilité aberrante de cette œuvre, l’analyse du destin en renforce au contraire le paradoxe. Tel qu’elle le reconnaît, le Moi catatonique est sans doute celui qui manque le plus à lui-même, puisque lui fait défaut la fonction axiale qui constitue l’instance même du Moi : celle de bâtisseur et de franchisseur de pont entre les opposés : “le Moi comme pontifexoppositorum est celle instance qui est toujours en route entre l’en deçà (Diesseits) et l’au-delà (Jenseits)” (10).

D’une telle condition aucune création ne saurait sortir.

Il est nécessaire de se demander quelles pulsions antagonistes le malade maintient hors de soi. Ce sont celles précisément que son œuvre manifeste. Mais il ne suffit pas, pour expliquer cette œuvre, de parler du “retour du refoulé”. D’une part, en effet, le refoulement n’est qu’une des formes de la négation ; et la négation catatonique (renforcée) n’est pas un refoulement. D’autre part l’apparaître d’une œuvre, son surgissement entre ciel et terre, est bien autre chose que la réapparition d’un contenu refoulé. Ni les composantes érotiques destructrices, ni les composantes paroxysmales, ni celles même du vecteur “contact” ne suffisent à expliquer une œuvre, dont l’existence inaugure la possibilité. Elles peuvent en éclairer les contenus mais non pas la forme, dont la formation constitue l’œuvre même. Celle-ci requiert le Moi.

La vue szondienne témoigne ici de son acuité. Le moment décisif de la dialectique du Moi est celui de la diffraction, opérée en elle, du destin-contrainte et du destin-choix. Tant qu’elles ne sont pas ou endossées par le Moi ou reprises en sous-œuvre par lui, il n’y a personne pour décider des pulsions. Seul le Moi met les pulsions au monde, monde auquel il est présent ou positivement absent. Et seul il peut les mettre en œuvre. Une œuvre — si c’en est une — implique un Moi.

“La particularité de l’être humain réside en ceci : parmi tous les autres étants l’homme est le seul qui n’ait pas à porter seulement un destin héréditaire et pulsionnel mais aussi un destin moïque. Ce destin moïque est d’autant plus pénible à supporter qu’il est à double face. Les deux visages de ce qu’on nomme destin du Moi vivent en coexistence, inséparables et complémentaires. Nous nommons les visages séparés du Moi “existences moïques” (11).

Demander : “Qu’en est-il de la peinture de Fusco ?” revient à demander : “Qui est cet homme qui en devient tout à coup l’auteur ?” La question nous rappelle, mise sous cette forme, que les fonctions du Moi mises en œuvre sont plus décisives du faire-œuvre que les contenus thématiques. La peinture de Fusco est d’abord un acte qui s’accomplit à travers certains comportements et son contenu, sa teneur de sens, ne saurait être séparé de l’acte même de peindre. Interrompant la continuité d’une existence quotidienne muette et inhibée (12), cet acte explosif constitue un moment critique, qui, comme tout moment critique, est une crise du sujet, où le Moi est en jeu dans la faille qu’il ouvre et que son œuvre franchit. Or qu’y a t-il de significatif dans le comportement de Fusco au moment même qu’il peint ? Deux traits consignés par le Dr Requet. D’une part un acharnement obstiné dont l’ardeur surtendue ne se disperse pas, mais au contraire se concentre dans le champ unitaire de chaque œuvre. D’autre part un isolement total qui soustrait l’instant et l’espace de son acte à toute présence étrangère — fût-ce celle du Dr Requet. En cet instant, le monde qui est là pour lui n’a lieu d’être que dans son espace propre ou dans un espace absolument “insurveillé” excluant le relais de tout espace étranger. Le premier trait caractérise le Moi sur tendu : Sch = (++), le second le Moi autistique Sch = (+ -), et leur combinaison : Sch (+ ! +) représente le profil rigoureusement complémentaire de celui du Moi catatonique.

Or ce profil d’arrière-plan correspond à l’articulation même de son œuvre.

Analyse

1. égosystole

Cette œuvre constitue d’abord un pont vers le monde ; vers un monde d’autrefois, ici reviviscent sous la forme de ces figures de femmes dont l’expression, la coiffure, la parure, en quelque sorte statutaires, réactualisent, dans leur stéréotypie même et dans des ondes spatiales qui les enveloppent, le cli mat des bals et des dancings de sa jeunesse. Cette réapparition et cette réappropriation d’un monde perdu exige la remise en jeu, dans le circuit du Moi, de la fonction introjective, Mais plus caractéristique encore de cette fonction est la mise en œuvre comme telle. L’introjection, en effet, est la fonction opérotrope par excellence, qui incarne et réalise dans un “faire”, au sens prégnant du “faire œuvre”, les idéaux du Moi. La fureur de peindre de Fusco, son obstination, dans les débuts, à n’employer que des matériaux extraits par lui-même du sol, des murs, des feuilles et de l’écorce des arbres, son refus des couleurs toutes prêtes venant d’un autre, ce parti pris de ne rien devoir qu’à soi, cette volonté d’une œuvre dépendant, toute, de son acte, attestent un renforcement de la fonction introjective : k+ ! ou k+!!

2. égodiastole

Cependant Sylvain Fusco ne vise pas seulement, ni même d’abord, à la possession de ces matériaux et à la simple réappropriation d’un monde perdu. Ses dessins, ses peintures, ses pastels ne se limitent pas à capter des images toutes faites, à fixer des réminiscences. Le monde qui s’expose en eux y est en genèse, si rapide soit-elle. Il relève de l’égodiastole (= p), de la soudaine dilatation du Moi, lequel est instant à l’œuvre comme à son lieu d’être. Fusco fait œuvre pour être. Et le contenu de sa peinture renseigne sur les fonctions élémentaires du Moi qui passent à l’avant-plan. Quelles sont-elles ?

Projection p-

“Chacun, dit Paul Klee, ne connaît que les objets de sa propre passion. Et chacun se réjouit — c’est bien connu — quand, dans un tableau, surgit, comme de soi-même, un visage familier” (13). Les visages qui apparaissent dans l’œuvre de Fusco lui sont assurément des visages familiers. Mais de quelle familiarité s’agit-il ? Ces images renvoient-elles à des modèles réels rencontrés dans le passé ? Ou dérivent-elles d’une image idéale devenue archétype ? Équivoque de l’Imago. Regardons l’un de ces pastels qui groupent des figures de femmes qui regardent. Toutes se ressemblent : face carrée et lisse ; bouche très étroite faite de deux lèvres pulpeuses, l’inférieure en demi-cercle, la supérieure en arc, dont la couleur intense concentre celle de toute la face. Le regard est sans convergence, et il n’est pas un champ car le reflet de l’œil s’offre directement comme but à la perception : il est vu lui-même sans faire voir. Tous ces regards sont pris dans l’ouverture des yeux, limités à eux ; fixes, ils ne fixent rien. Yeux et bouche sont les centres d’un visage qui s’expose à partir d’eux, sans autre fonction que sa propre mise en vue. Dans certaines œuvres où les figures sont distribuées en cercle, ils ponctuent tout l’espace comme un Argus aux multiples yeux. Cet Argus ne regarde rien comme si en face de lui il n’y avait personne. Et en même temps il embrasse tout comme s’il contenait ou apportait lui-même l’objet de sa vision. Il n’y a en effet ici personne à voir que le voyant. Mais quel visage égale en familiarité celle, pour chacun, de son propre visage ?… tel qu’inconsciemment il le projette à l’image de son Moi idéal lequel, pour être vu, se fait, dans cette image, voyant. Les figures féminines de Fusco ont les mêmes traits caractéristiques que ceux de son autoportrait : la morphologie du visage est la même, identique la bouche, semblables les yeux et le regard. Elles sont une projection de lui-même.

“Les images nous regardent, dit Paul Klee encore, gaies ou sévères, plus ou moins tendres, consolantes ou effrayantes, douloureuses ou souriantes”. Mais ici ? Impossible de les qualifier. Présentes elles sont absentes. Absentes elles sont présentes. Comme dans un miroir. Toutefois elles possèdent souvent les attributs conjugués de la séduction et de la menace. Elles voisinent avec des animaux armés de griffes ou de bec ou avec des insectes. Elles sont parfois cornues ou équipées en guerrières. Ces aspects opposés ressortissent aux deux sens de la projection. Le Moi, répartiteur de la puissance, qui, dans la projection, la confère à l’autre, peut soit participer à cette puissance par la bienveillance de l’autre, soit être le constant souci de l’autre à titre de victime privilégiée. Fusco se trouve donc à certains moments dans une situation de projection totale où il est exposé simultanément à la bienveillance et à la persécution de l’autre.

inflation p +

La source de cette contradiction se trouve peut-être dans le vecteur sexuel et en tout cas dans le vecteur contact — mais nous savons trop peu de sa vie pour pouvoir la déterminer. Elle perce toutefois au niveau du Moi, sous la forme de réponses au danger. La projection en est une, l’inflation en est une autre, elle-même dangereuse. De celle-ci témoignent certaines équivoques de la figuration. Parmi les trente-six pastels autrefois présentés par le Dr Requet, un quart à peu près reprenait, avec quelques variantes, la même figure ambiguë, d’apparence hermaphrodite. Dans l’étude collective Sylvain Fusco ou la folie des femmes, le Dr Requet met en relief ces traits de la première période : “Il ne peint à cette époque que sur les murs d’abord d’immenses sexes féminins… qui présentent quelques ambiguïtés anatomiques faisant songer à l’hermaphrodisme. Dans ces sexes somptueux, en quelque sorte matriciels, de forme arrondie, avec des ébauches anatomiques ambiguës, apparaissent de petits êtres à trois pointes, espèces d’animalcules élégants ou d’hippocampes… qui ne peuvent être que des symboles masculins. Puis au fur et à mesure que le cadre change… l’on voit apparaître des personnages de taille de plus en plus grande, parfois gigantesques, de morphologie ambiguë, sauf les seins qui sont toujours très féminins”.

L’ambitendance sexuelle est une forme typique de l’inflation (p +) : vouloir être à la fois homme et femme. “Le Moi aspire à être lui-même les deux, à être lui-même tout”. Il devient tout-puissant non plus par sa parenté avec l’objet, mais directement. “Cette toute-puissance du Moi nous l’appelons auto-diastole, or elle est encore plus difficile à supporter que l’illusion de faire un avec l’objet tout-puissant ” (14).

Si le “triomphe de la femme”, comme dit si justement le Dr Requet, constitue le thème majeur de la seconde période productive de Sylvain Fusco, ce triomphe n’est complet qu’à raison d’une ambitendance subtilement unifiée. Non seulement il continue à peindre sur les murs des “femmes éphéboïdes”, mais ce pastel où “des êtres masculins bizarres”, presque dérisoires, supportent “cette majesté féminine trônant au milieu d’une énorme parturition” participe de la même ambitendance que la géante entre les cuisses de laquelle apparaît l’enfant-phallus, comme apparaît dans une des figures de femme enlacée à sa voisine une énorme vulve phallique.

Ces œuvres conduisent à mettre en évidence une troisième articulation du profil : Sch + ! +. Outre les deux combinaisons déjà citées (k+ p +) et (k+ p -) il s’analyse directement en k + ! et p±.

À la structure p ± correspond la forme d’existence du Moi féminin (qui vaut pour l’homme comme pour la femme) ou celle du Moi abandonné (notamment après la rupture de l’union dualiste — par exemple de l’enfant avec la mère). Mais si les deux dimensions du moi surtendu (Sch++) et du Moi autistique (Sch +-) sont assumées ct surmontées ensemble dans l’affirmation intense (+ !) de son être abandonné (p ±) n’est-ce pas à dire que les deux fonctions opposées de l’égo diastole, la projection et l’inflation, se limitent réciproquement et que par là même aucune des deux n’est intégrale ? Or des faits attestent au contraire qu’elles le sont. Le caractère “matriciel” des sexes féminins peints par Fusco et ses images de “parturition grandiose” procèdent d’un désir de participation à la toute-puissance maternelle, c’est-à-dire d’une projection totale. D’autre part les symboles intersexuels sont l’ébauche d’une solution inflative visant à l’intégration de l’homme et de la femme dans un même Moi inflatif. Com ment comprendre alors l’alliance des deux fonctions ?

“La projection totale (p -), dit Szondi, est relativement sans danger, si elle est couplée avec l’inflation (p +). Alors naît par la projection inflative l’image de l’abandonnement (p ±) dans laquelle résonne toujours la culpabilité paranoïde, mais où le doublement de l’imagination ou l’illusion permet cependant à la personne de réussir à être elle-même en même temps l’aimée et la délaissée ” (15).

Cette solution pourtant est encore insuffisante. Si le destin, ici, est plus que la pulsion, c’est parce que la dialectique pulsionnelle passe par la dialectique opératoire de l’œuvre où se noue son sens destinal. Le ressort de cette dialectique est la précession de soi dans un temps autre où l’œuvre est en souci d’elle-même. Or l’acte par lequel le Moi s’anticipe soi-même et instaure sa propre possibilité, le Moi artiste l’accomplit en projetant sa “puissance d’être” (Seinsmacht) dans un espace potentiel — celui de l’œuvre — qui ne lui est ni intérieur ni extérieur. Dans ces conditions, la fonction projective (p —) et la fonction inflative (p +) s’articulent autrement que dans la forme ordinaire de l’existence abandonnée (p ±). L’espace d’une œuvre d’art n’est pas un conteneur d’images mais un champ stylistique. Le Moi qui le bâtit l’habite et sa constitution s’y dévoile. Dans l’espace de Fusco, projection et inflation agissent ensemble sans partage.

Tout art figuratif implique une projection. Parmi les figures de Fusco beaucoup sont des images autistiques, des intro-projections de lui-même. Celui pour qui l’autre n’existe pas comme autre tend à le remplacer par son double et à répéter indéfiniment son visage. Mais cette multiplication n’est pas seulement ni d’abord l’expression satisfaite d’une solitude incomparable mais une lutte contre l’esseulement, une tentative de participation. Elle est aussi une lutte contre le danger de dédoublement du Moi, c’est-à-dire une tentative d’intégration.

L’inflation en est une autre. Elle réalise ce paradoxe : que deux formes d’existence antagonistes puissent être co-présentes sans contradiction dans une même conscience (de) soi et constituer une seule existence doublée. Mais bien plus décisive que l’ambivalence des images est à cet égard l’intégration spécifiquement artistique de cette peinture. Les figures de Fusco communiquent entre elles et chacune avec soi à travers les autres dans et par l’espace de jeu dans lequel elles apparaissent. Cet espace constitue en deçà de la multiplicité figurative un champ unitaire relevant de l’ubiquité inflative du Moi artiste. Dans le Grand pastel les détails, séparés (têtes, bras, seins, ventres, cuisses, etc.), sont des événements figuratifs unifiés par le flux spatial unique qui circule en lui-même à travers tous. Le Moi (artiste ou spectateur) s’épanouit dans cet espace, comme dans le lieu absolu de son être-là, et cet épanouissement a partie liée avec un sentiment océanique, dont la vague unique est constituée par la dilatation presque sans résistance du Moi.

La géante — pourtant plus formelle — suppose le même projet. Pris un à un ses éléments constitutifs sont proprement monstrueux (16). Disproportion de la tête et du corps, comme dans certains romans de science-fiction qui décrivent une seule et immense parturiente humanoïde, dont la fécondité ininterrompue ressemble à celle d’une reine de termites : cuisses énormes et boursouflées, avant-bras réduits à des appendices, accolade presque mécanique d’un flanc. Au reste l’ampleur hyperbolique du corps, trônant mi-debout mi assis, ne tient pas à la dimension du torse mais à celle des cuisses et des jambes. Et cependant tous ces traits convergent dans l’unité harmonique d’une seule grande forme apparitionnelle. Sa monumentalité charnelle emplit toute la feuille. Elle n’est pas un découpage en silhouette sur un fond. Car elle implique comme espace de son propre essor tout le champ marginal que peuplent de multiples figures. Celles-ci sont de grandeurs différentes sans qu’il en résulte une perspective d’éloignement. Elles sont toutes au plan et le peintre a voulu qu’elles y soient, comme l’atteste l’unité ornementale des motifs en spirales répartis dans tout l’espace. Mais ce champ marginal n’est pas fait d’une juxtaposition de figures ; il est constitué par des lignes ou des aires colorées qui structurent l’espace avant de définir des images. La géante est à son entourage comme un organisme à son Umwelt. Tous deux sont en transformation mutuelle selon le jeu expansif et contracté de la couleur, et la forme est le lieu de leur rencontre toujours renouvelée. Le Moi qui veut être tout cherche à intégrer ses aspirations contraires, projetées dans une œuvre sous forme de traits dissonants, en inventant lui-même la grande forme unique au rythme de laquelle il surmonte, d’un même souffle, toutes ses contradictions. Cette auto-diastole n’est pas flottante et vague : elle prend corps dans un espace dont le rythme requiert et induit une forme de présence déterminée.

négation k

Nous avons constaté que les trois fonctions projection, introjection, inflation agissent de concert et intégralement à l’avant-plan du Moi du peintre dans l’exacte mesure et dans le moment où il habite, dans son bâtir même, un monde de l’art supérieur aux rencontres de son histoire. Et nous avons reconnu dans son Moi artiste le profil complémentaire de son existence catatonique.

Mais cela n’explique pas encore le retournement du Moi, ni surtout le saut qualitatif qui inaugure l’événement d’une œuvre. Le pouvoir-être du Moi n’est jamais réductible à une de ses formes d’existence et toute transformation de lui-même met en jeu sa présence totale. Cela veut dire entre autres, dans le cas de Sylvain Fusco, que la négation qui était à l’avant-plan et passe à l’arrière-plan joue un rôle décisif dans sa soudaine entreprise. Elle a partie liée ici avec la transcendance du Moi. Mais ici se trouve aussi la limite de l’explication psychologique. La psychologie ne saisit que l’avant et l’après du saut, mais non le saut lui-même. La précession de soi-même est la dimension du Moi en tant que pouvoir de transcender. Elle n’est pas définie par un ensemble de possibles préalables, mais fonde sa propre possibilité. C’est pourquoi tout projet décisif constitue un saut qualitatif impliquant une faille qu’il ouvre à la franchir.

Le transpossible ne se décèle que sous les espèces du rien. Or le rien, le néant constitue le fond de la négation absolue propre à l’existence catatonique. Mais tel quel, sans état critique, c’est un néant d’impuissance. Il ne peut être efficient, se dépasser lui-même à travers soi, que s’il prend conscience — et conscience critique — de soi. Or cela s’est produit pour Sylvain Fusco.

Pourquoi sa prédilection pour l’espace désert d’une cour dépeuplée, libre de tout regard ? Parce que ce vide sensible répondait au sien et, pour ainsi dire, l’objectivait. D’être en résonance avec un monde vide dépourvu de significativité, lui a permis la soudaine révélation de son propre néant, bien plus intime et incisive que son négativisme même. Cette prise de conscience n’est pas saisie de… de quelque chose ou d’un Moi comme d’un étant nul. Elle comprend la situation sur laquelle elle porte parce qu’elle l’outrepasse. Elle est conscience égodiastolique d’un vouloir-être que l’épreuve du vide libère de tout l’étant et expose au rien.

De ce rien Sylvain Fusco n’avait pas besoin de faire un but. Sa perte était consommée. Mais encore fallait-il qu’il lui donnât sens, qu’il en fit sa propre possibilité. Il est significatif qu’il ait été attiré par la nudité des surfaces qui d’elles-mêmes ne sont rien mais peuvent être transformées en espace par l’art créateur de rythmes. Pour avoir appartenu, un instant, à ce temps autre, au temps de l’œuvre, il a donné sens d’être à “la profondeur vide du désœuvrement”, en métamorphosant sa négativité,

Ainsi donc toutes les fonctions du moi sont activement présentes dans cette œuvre. Le Moi artiste est le Moi entièrement intégré. Mais les voies de cette intégration sont diverses. L’essentiel est le procès lui-même, dont l’articulation varie avec le clivage du Moi. Quelles sont les structures différentielles de ce procès d’intégration répondant aux grandes options stylistiques de l’art ? — ce sera maintenant notre problème.

ESSAI DE SYNTHESE

Pour comprendre ce qu’est exactement la dialectique du Moi et ce qui fait l’unité de ses modes esthétiquement efficaces, dont l’ensemble s’articule à l’ensemble des styles de l’art, il faut se rappeler la distinction szondienne entre profils du Moi et mécanismes du Moi.

“Le mécanisme du Moi est, dans ses traits essentiels, identique au profil du Moi. Le dernier terme se rapporte à la reproduction formelle du rapport kp, tel qu’il apparaît dans le profil, alors que le premier terme souligne les fonctions égosystolique et égodiastolique du Moi qui conduisent à différents profils du Moi. Le mécanisme du Moi est un concept fonctionnel, le profil du Moi est un concept descriptif et formel… ”

“… Il faut, à propos de chaque mécanisme du Moi, qu’il soit d’aide ou d’aversion, distinguer les deux fonctions dynamiques :

1) égodiastolique

2) égosystolique, dont nous avons décrit plus haut la signification dans les différents états : négatif, ambivalent, positif et zéro” (17).

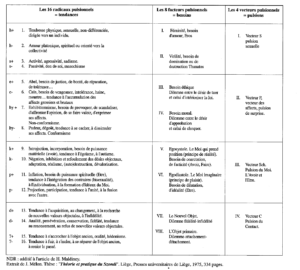

| Avant-plan | Arrière-plan | ||||||||

| profil | classe | état du Moi | mécanisme de défense du Moi | profil | classe | état du Moi | mécanisme de défense du Moi | ||

| Einfülhung | + – | A2 | Moi intro-projectif cosmodualistque | déprojection par introjection | – + | B2 | Moi inflatif inhibé | déflation par négation | |

| Abstraction | + ! + | D | Moi surtendu péril du moi | Déflation par introjection | – ! – | Ck | Moi antiprojectif destructeur | Déprojection par négation – destruction | |

| art Sun | ± ± | F1 | Moi complètement intégré | Intégration union, usage simultané de toutes les activités du Moi | 0 0 | F2 | Moi désintégré | Renoncement à toute défense | |

| 0 | F2 | Moi intégralement vide de soi | Désintégration, renoncement total à la défense du Moi | ± ± | F1 | Moi intégré | Mobilisation simultanée de toutes les fonctions | ||

Le tableau récapitulatif ci-joint met en évidence les points suivants :

- La dimension p est essentielle à l’art. Le Moi qui est à l’avant-plan dans l’acte artistique peut comporter toutes les valeurs de p : p -, p +, p ±, p 0. Toute œuvre d’art exige une égodiastole y compris celle d’une expansion vide dont nous avons montré qu’elle est une tension ouverte absolue à base de transpassibilité.

- Jamais l’un ou l’autre des deux facteurs p ou k n’agit seul, le second ayant la valeur 0. Là où le Moi est vide, ce sont les deux facteurs ensemble qui ont la valeur zéro.

Cela signifie — comme l’indique Szondi — que ni la projection totale (0 – !), ni l’inflation totale (0 + !), ni l’introjection totale (+ ! 0) ni la négation totale (- ! 0) ne sont capables d’assurer la participation requise par l’art.

La genèse d’une œuvre d’art exige soit une “déprojection par introjection” : Sch + – (Einfühlung) soit une “déflation par introjection” Sch + ! + (Abstraction). Le rôle de l’introjection se comprend facilement. Elle est la fonction opérative : l’égo diastole s’incarne dans un faire.

- Le Moi agissant à l’avant-plan, le bâtisseur de l’œuvre exclut de soi toute prise de position purement négative (k -). La preuve a contrario en est fournie par le Moi d’arrière-plan dont l’impuissance à créer est inscrite dans sa structure. Au lieu de l’introjection k + y figure la négation k -. Et cette position négative inhibe l’autodiastole (Sch – +) ou ruine la projection (Sch-! -)

Reste le double cas-limite observé dans l’art Sung. Là où figurent, à titre de profils complémentaires d’avant et arrière plans, les profils Sch 0 0 et Sch ± ±, ces deux formes d’existence ont partie liée dans un effet de contraste simultané et constituent ensemble les moments intégrants du Moi artiste. Non seulement le Moi désintégré Sch 0 0 mais pas davantage le Moi totalement intégré n’est capable de création. Il y faut une intégration à la seconde puissance au regard de laquelle le Moi totalement inté gré ne compte pas pour l’Un-tout ni le Moi vide pour rien. Cela signifie que l’œuvre d’art n’est pas la manifestation d’un état stable, mais d’un acte sui-transitif, d’un mouvement intérieur du Moi accomplissant son unité à même le faire œuvre. Et cela vaut pour les deux versants de l’art Sung —que le suspens où l’œuvre a son issue consiste dans une tension immobile ou dans une immobilité tendue respectivement corrélatives d’une intégration pleine (Fan K’ouan) et d’un vide intégral (Mou ki).

Ce que l’art Sung met dans une extrême évidence s’extra pole aux arts de l’Einfühlung et de l’abstraction.

Une œuvre d’art relevant de l’Einfühlung n’est pas seulement l’expression d’un état cosmodualistique qui s’extériorise rait dans une confiance sans angoisse, se satisfaisant d’elle-même. Sa genèse et aussi sa vision comportent des mutations brusques où le rythme à chaque fois se transforme en lui-même. Par elles le Moi franchit une série de seuils critiques dans la faille desquels affleure son existence d’arrière-plan d’où rayonne l’exigence inflative (p +) bloquée en diastole par la négation (k -). La crise est constituée en fait par un double blocage. L’exigence inflative du créateur lui prescrit un horizon que son activité introprojective ne saurait satisfaire et, par-là même, en suspend le cours. En même temps elle aussi se trouve inhibée. La raison dernière de la crise et première de son dénouement est que ce sont là deux formes d’existence qui, en tant qu’opposés, ne peuvent se produire que rythmiquement. Leur alternance est la condition du rythme et le rythme la condition de leur intégration qui est, ici aussi, un mouvement intérieur du Moi.

La mise en œuvre du Moi constitue un procès analogue dans les arts de l’abstraction. La destruction du monde qu’ils impliquent n’est pas un simple préalable à la construction d’un nouveau monde. Elle en est partie intégrante. Les formes abstraite accomplissent simultanément en elles la destruction de la chair du monde et la construction d’un monde spirituel. Une fois encore les opposés se produisent rythmiquement dans le faire œuvre (et dans l’œuvre en fonctionnement) qui les fonde en un.

Les styles de l’art correspondent aux modes d’articulation d’un même procès où le Moi est en cause. Comme Hölderlin le dit de l’esprit, “l’exigence la plus originaire du Moi, celle de communauté, de simultanéité unitaire de toutes ses parties (ses radicaux)” est inséparable de “cette autre exigence contraire qui lui commande de se reproduire en lui-même et dans l’altérité, par une belle progression”, qui est l’avancée même de l’œuvre.

Reste une question : celle de “l’art naïf”, expression à prendre dans un sens large et, pour cela même, à préciser. Elle concerne à la fois les œuvres, le plus souvent décoratives, de nombreux débiles mentaux, celles de certains psychopathes (Henri Rousseau le douanier), des dessins et surtout des peintures d’enfants, et certaines productions de l’art dit primitif. Dans ce dernier cas la dimension esthétique ne saurait être isolée du complexe unitaire des valeurs collectives. Or, non seulement ces valeurs (y compris la valeur de réalité reconnue à l’au-delà par le Moi bâtisseur de pont) sont essentiellement projectives, mais dans certaines populations — comme Percy l’a montré – la projection est la seule fonction du Moi. Or ce Moi unifonctionnel : Sch 0 -) n’est ici nullement paranoïde. Il représente la forme d’existence normale propre à une culture déterminée, Cette forme d’existence moïque est aussi celle du très jeune enfant. “L’état paradisiaque de l’adualisme infantile représente, dit Szondi, l’état le plus primitif du Moi” Il définit, à sa racine, une certaine aire psychologique susceptible d’évoluer à l’intérieur de la seule projection. Et nous considérons l’activité esthétique correspondante comme l’enfance de l’art. Ici la projection ne connaît pas de frein. Il n’y a pas déprojection par introjection ou négation. La valeur zéro de k indique l’absence de Moi, du Moi qui prend position. Le Moi “naïf” est le simple reflet de ses projections. Encore ne peut-on dire qu’elles soient siennes, au sens de l’avoir. Ces productions de l’enfance ne sont pas proprement des œuvres où l’artiste engage son histoire, serait-ce pour la surmonter. Il y manque précisément le Moi (k +) qui prend position et qui incorpore ses projections dans un projet. Cet art n’est pas un art au sens de technè. D’autre part, l’absence de négation (k-) marque qu’il n’y a pas de distanciation du réel par rapport au désirable. De là cette sorte d’infallibilité dans l’emploi harmonieux des couleurs qui surprend toujours dans les peintures ou broderies des débiles. La valeur esthétique-sensible directe des couleurs n’y est pas subordonnée à leur fonction représentative d’objets, dont elles serviraient à élucider les rapports d’usage.

Peut-on à leur sujet, au sujet d’ailleurs de l’art “naïf” tout entier, parler de style ? On peut seulement parler de ton. Ce ton varie selon les vicissitudes du vécu, selon la manière dont à chaque fois le monde et Moi se rêvent mutuellement l’un en l’autre — sans autre dimension d’existence.

Une objection pourtant qui concerne à vrai dire non les arts plastiques, mais la poésie : les poèmes de la folie de Hölderlin. Ils sont les emblèmes verbaux d’un état de contemplation naturelle-mystique. Le Moi poétique qui s’y produit est celui de la participation originaire : (Sch 0 -). Que devient alors le principe d’intégration ?

Le profil complémentaire d’arrière-plan (Sch ± +) associe deux formes d’existence moïques : l’une Sch (+ +) surtendue, possédée, l’autre (Sch – +) inhibée, qui constituent ensemble le Moi du travailleur forcé, entendons, ici, du travailleur forcé de sa propre conscience. De cet effet de contraste entre avant et arrière-plans qu’on dirait successif, la simultanéité est attestée par Hölderlin lui-même dans la promenade :

“Pour chaque aiguillon dans le cœur

Un doux repos me récompense

Quand il fait sombre dans mon âme ”

Ce contraste et sa résolution rythmique sont constitutifs du poème. À la différence des arts plastiques, il y a dans la poésie une part d’institué : la langue. Dans les poèmes de la folie c’est la langue — la langue commune, mais aussi la langue poétique Hölderlinienne précédemment conquise — qui apporte, en elle, les structures capables de donner corps à la projection et, comme l’avait dit Hölderlin, de “rendre l’esprit à la vie”. Cette langue de hautes erres et pourtant fragmentée, qui multiplie les “mais” et les “cependant”, les césures et les enjambements, les asyndètes, les “car”, les “oh !” et les exclamations comme des “saetas”, affirme et nie simultanément les élans de sens qui brusquement s’arrêtent, dévient puis repartent dans une direction secrètement obstinée, hantée précisé ment par l’absence de l’objet de sa projection.

“De l’abîme, en effet, nous

sommes partis et allés

pareils au lion, en doute et contrariété …

dans l’incendie

du désert, …

Bientôt pourtant, comme un chien, rôdera

dans la chaleur, ma voix sur les ruelles des jardins…” (18).

Notes

(2) HÖLDERLIN, Hyperion (Fragment Thalia), S. W. Darsmtadt/Munich, 1870, Bd. I, p. 483.

(3) Hyperion, Die Vorletite Fassung, “Vorrede”, ibid., p. 558.

(4) L. SZONDI, Réorientation dans la question des clivages du moi, in “Liberté et contrainte dans le destin des individus”, trad. C. van Reeth, Paris, 1975, p. 117.

(5) Le style de l’abstraction et le style de l’existence schizophrénique présupposent l’un et l’autre un refus d’adaptation au monde commun.

(6) A cette question qui traverse toute son œuvre. L. BISWANGER a consacré un article insistant : “L’homme dans la psychiatrie”.

(*) La dialectique interne du Moi est triple : a) dialectique (4 p ) inter factorielle entre égodiastole et égosystole ; b) dialectique factorielle intérieure à chacun des deux facteurs k et p ; c) dialectique entre le Moi d’avant-plan et le Moi d’arrière-plan qui met aux prises deux formes moïques d’existence antithétiques et complémentaires, sépa rées par clivage (cf. L. Szondi, /ch. Analyse, If partie, 3° section, p. 259 sqq.)

(7) Maurice BLANCHOT, L’espace littéraire, Paris, 1955, p. 47.

(8) In Sylvain Fusco ou la folie des femmes, publié par l’Association lyonnaise pour la recherche psychologique sur l’art et la créativité, Federop-Diffusion, Lyon, 1979.

(9) Pavillon où était hospitalisé Fusco.

(10)

(11) Ibid., p. 280.

(12) Quant aux “impulsions” qui ont valu à Fusco de vivre en permanence dans un pavillon d’agités, le docteur Requet n’en a jamais constatées, “si ce n’est sous la forme de fuite panique devant l’interlocuteur”.

(13) Paul KLEE, Conférence d’Iéna, (1924).

(14) L. SZONDI, Ich-Analyse, p. 179-180.

(15) 1bid., p. 278

(16) On peut faire des observations analogues à propos de la “Suzanne” du Tintoret.

(17) L. SZONDI, Diagnostic expérimental, pp. 188-190.

(18) HÔLDERLIN, Œuvres, La Pléiade, Paris 1967, p. 913, trad. François Fédier.